不動産売買で発生する仲介手数料の計算方法や法律で定められた上限額について詳しく解説します。手数料がいつ、誰に支払うものなのか。この記事を読めば、不動産取引における費用の不安を解消できます。

不動産売買の仲介手数料とは?

•仲介手数料は「成功報酬」

•仲介手数料は誰が誰に支払うのか?

•仲介手数料に含まれるサービス内容

【早見表】仲介手数料の計算方法

•法律で定められた仲介手数料とは

•速算式を使った計算シミュレーション

•低廉な空き家等の売買における特例

不動産売買の仲介手数料に関する4つの注意点

•仲介手数料には消費税がかかる

•上限を超える請求は法律違反

•仲介手数料が無料になるケース

•支払いタイミングはいつ?

仲介手数料以外にもかかる!不動産売買の諸費用

•売主側でかかる主な費用

•買主側でかかる主な費用

まとめ

不動産の売買は、人生において非常に大きな金額が動く取引です。物件の価格に目が行きがちですが、それ以外にも諸費用が発生します。その中でも特に大きな割合を占めるのが「仲介手数料」です。「仲介手数料って、いったいいくらかかるの?」「どうやって計算するの?」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。この記事では、不動産売買の仲介手数料について、その基本的な仕組みから法律で定められた上限額、具体的な計算方法を分かりやすく解説します。事前に正しい知識を身につけて、安心して不動産取引を進めましょう。

不動産売買の仲介手数料とは?

不動産の売買を検討し始めると、必ず耳にする「仲介手数料」。これは不動産取引において非常に重要な費用の一つです。まずは、その基本的な性質や支払い先、含まれるサービス内容について理解を深めましょう。

仲介手数料は「成功報酬」

仲介手数料とは、不動産会社に物件の売却や購入の仲介を依頼し、売買契約が成立した際に、その対価として支払う費用のことです。あくまで「成功報酬」であるため、不動産会社に仲介を依頼しても、契約が成立しなければ支払う必要はありません。たとえ販売活動中に不動会社が行った広告などに費用がかかっていたとしても、売買が成立しなければ依頼者が負担することはないのです。ただし、依頼者が特別に依頼した広告の費用などについては、依頼者の負担となります。

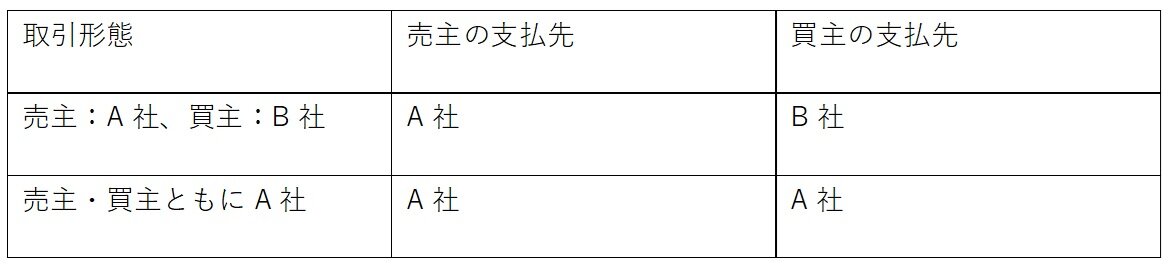

仲介手数料は誰が誰に支払うのか?

仲介手数料は、仲介を依頼した側が、依頼した不動産会社に支払います。売主は売却を依頼した不動産会社へ、買主は購入を依頼した不動産会社へそれぞれ支払うのが原則です。売主と買主が同じ不動産会社を介して取引を行う場合(両手仲介と呼ばれます)は、売主と買主の双方がその不動産会社に仲介手数料を支払うことになります。

仲介手数料に含まれるサービス内容

不動産会社は仲介手数料を受け取る対価として、専門的な知識を活かし、多岐にわたるサービスを提供します。これには、物件情報の提供や広告活動、購入希望者の案内、契約条件の交渉・調整、売買契約書や重要事項説明書といった専門書類の作成、そして契約から物件の引渡しまでの事務手続きのサポートなどが含まれます。これらの煩雑で専門的な業務を代行してくれるのが、不動産会社の役割です。

【関連記事】不動産売却における仲介手数料とは?内容と費用について解説|すまいのスタディ|阪急阪神すまいのコンシェル

【早見表】仲介手数料の計算方法

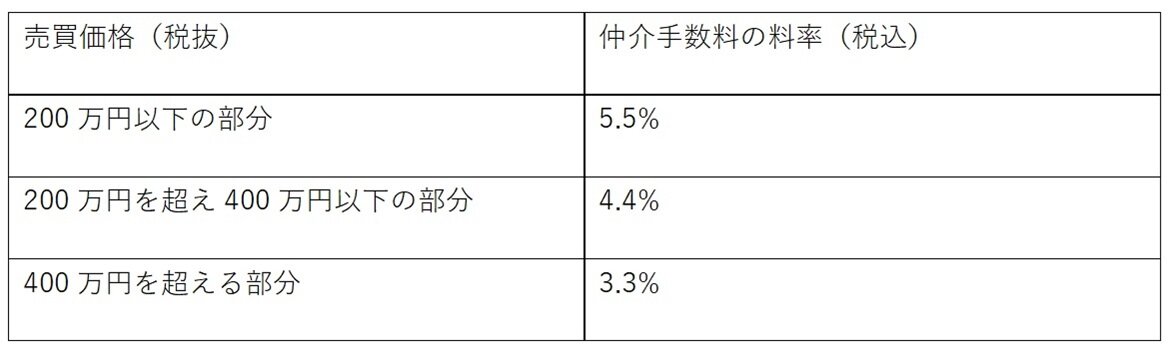

仲介手数料は、不動産会社が自由に設定できるわけではありません。依頼者を保護するため、宅地建物取引業法という法律によって、受け取れる金額の上限が厳密に定められています。 ここでは、具体的な計算方法について解説します。

法律で定められた仲介手数料とは

宅地建物取引業法では、売買価格に応じて仲介手数料を算出するための料率が以下のように定められています。

例えば、3,000万円の物件を売買する場合、価格を3つの区分に分けて計算する必要があります。

• 200万円までの部分:200万円 × 5% = 10万円

• 200万円超~400万円の部分:200万円 × 4% = 8万円

• 400万円超~3,000万円の部分:2,600万円 × 3% = 78万円

合計:(10万円 + 8万円 + 78万円) + 消費税 = 96万円 + 消費税 = 105万6,000円 となります。

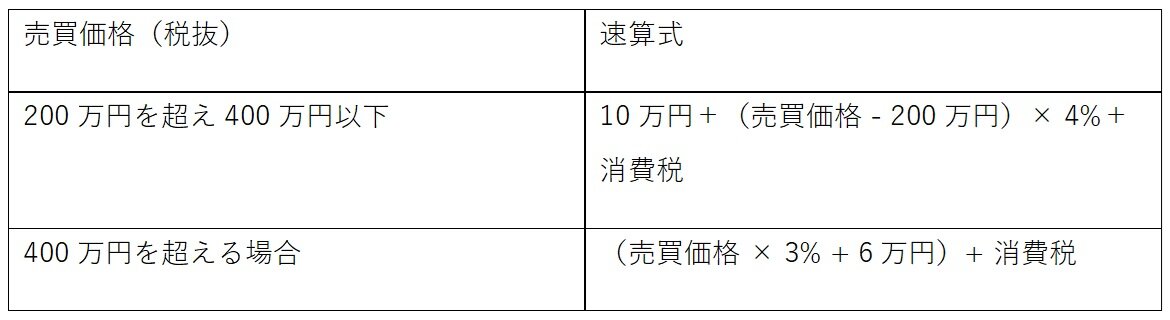

速算式を使った計算シミュレーション

上記の計算方法は複雑なため、より簡単に上限額を算出できる「速算式」が一般的に用いられます。

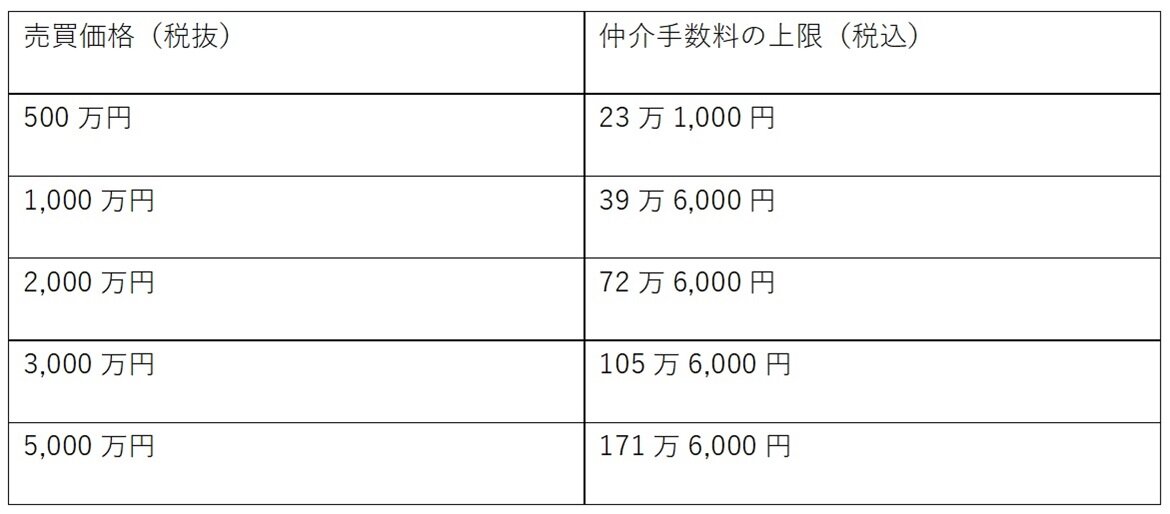

この速算式を使い、売買価格別の仲介手数料(税込)を以下の早見表にまとめました。

低廉な空き家等の売買における特例

近年、空き家問題への対策として、法律が一部改正されました。価格が800万円以下の「低廉な空き家等」の売買においては、通常の計算で算出される仲介手数料を超えて、仲介に要する費用を勘案したうえで最大33万円(税込)まで請求できる特例が設けられています。ただし、不動産会社は媒介契約前に売主(または買主)へ説明し、合意を得る必要があります。

不動産売買の仲介手数料に関する4つの注意点

仲介手数料の計算方法を理解したら、次に支払いに関する注意点を確認しましょう。消費税の有無や支払いタイミングなど、知っておくべきポイントがいくつかあります。

仲介手数料には消費税がかかる

仲介手数料は不動産会社が提供するサービスへの対価であり、課税対象です。したがって、計算して算出された手数料の金額に対して、別途消費税等(2025年9月現在10%)がかかります。 見積もりを確認する際は、税抜価格か税込価格かを必ず確認しましょう。

上限を超える請求は法律違反

これまで説明してきたとおり、不動産会社が受け取れる仲介手数料は、宅地建物取引業法で定めています。もし不動産会社がこの金額を超える金額を請求してきた場合、それは明確な法律違反となります。万が一、定められた金額を超える請求をされた場合は、その場で支払いに応じず、不動産会社に説明を求めましょう。

仲介手数料が無料になるケース

仲介手数料が不要になる、あるいは割引されるケースも存在します。例えば、不動産会社が自社で所有している物件(売主物件)を購入する場合、買主は仲介手数料を支払う必要がありません。 また、不動産会社が売主から直接物件を買い取る「買取」の場合も、仲介取引ではないため仲介手数料は発生しません。ただし、「手数料無料」をうたう会社の中には、別の名目で費用を請求したり、サービスの質が低かったりする可能性も考えられるため、依頼する際はその理由をしっかりと確認することが大切です。

支払いタイミングはいつ?

仲介手数料を支払うタイミングは法律で明確に定められていませんが、一般的には売買契約時と物件の引き渡し時の2回に分けて、半額ずつ支払うケースが多く見られます。全額を引き渡し時に一括で支払う場合もあります。支払い方法は銀行振込が主です。「阪急阪神の仲介」では全額を引渡し時に一括で受領しています。

仲介手数料以外にもかかる!不動産売買の諸費用

不動産売買では、仲介手数料以外にも諸費用が発生します。売主と買主、それぞれの立場でどのような費用が必要になるか、事前に全体像を把握しておくことが資金計画を立てる上で不可欠です。

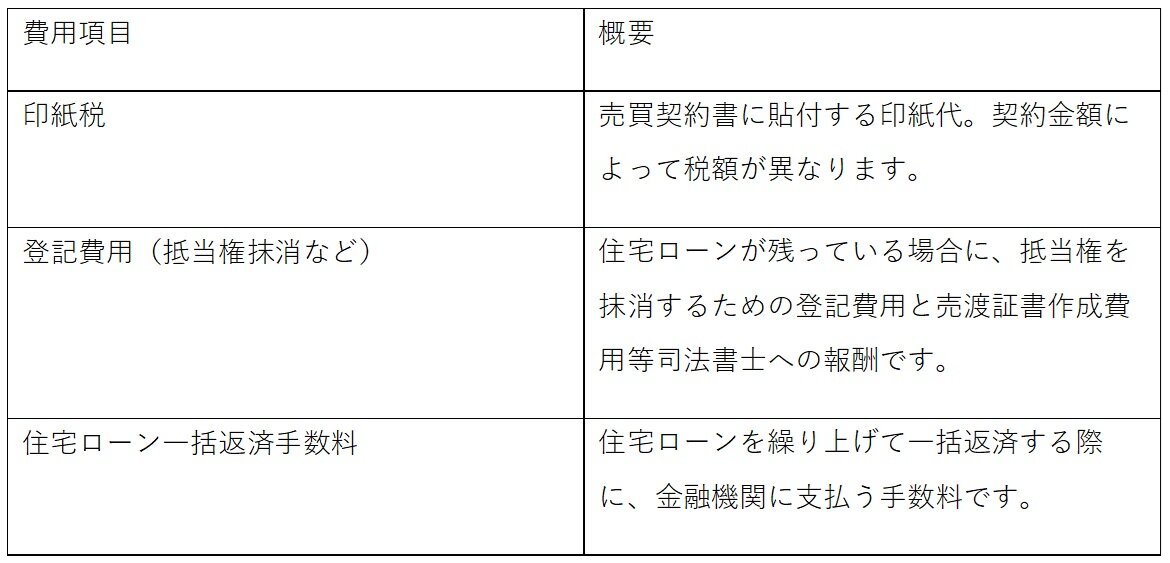

売主側でかかる主な費用

売主側で必要となる主な諸費用は以下の通りです。物件の状況によっては、これら以外の費用が発生することもあります。

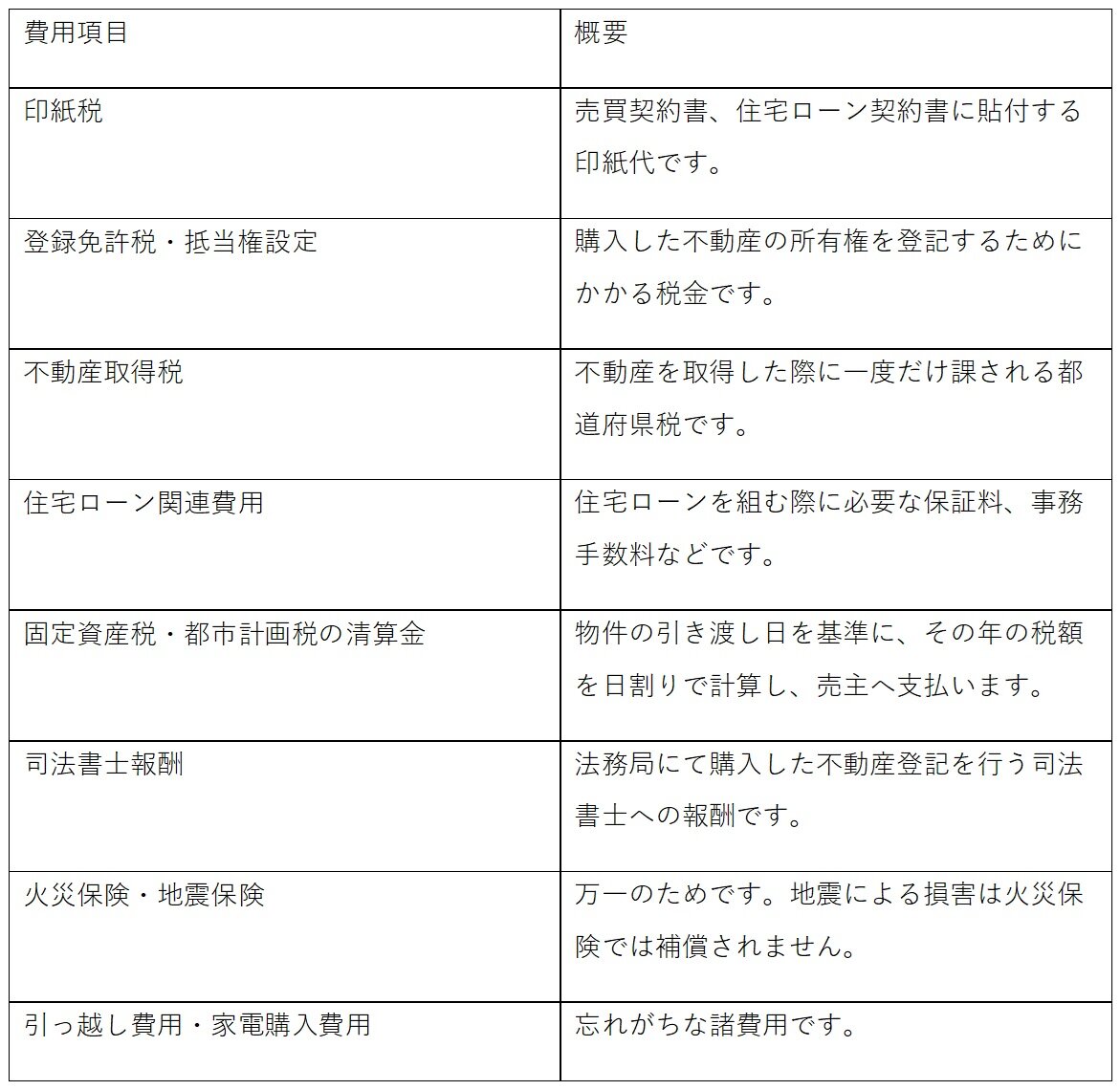

買主側でかかる主な費用

買主側は、物件の購入代金に加えて、主に以下のような諸費用が必要になります。

【関連記事】家の買い替えの手順とは?諸経費や税金はどれくらい?|すまいのスタディ|阪急阪神すまいのコンシェル

まとめ

不動産売買における仲介手数料は、取引を安全かつ円滑に進めるための重要な費用です。その上限金額は法律で定められており、売買価格に応じて計算されます。この記事で解説した計算方法や注意点を理解することで、ご自身のケースでどのくらいの費用がかかるのかを事前に把握し、安心して取引の準備を進めることができます。仲介手数料について正しく理解し、信頼できる不動産会社をパートナーに選ぶことが、不動産売買を成功させるための鍵となります。

![[画像]](/column/084.jpg)

![[画像]](/column/0c8ce3761fd4cbe8c3ef3b6dcac710ce4d5c5b38.jpg)

![[画像]](/column/2a80bb721ae968e6bdaaf1d0666a026a05a4e53d.jpg)

![[画像]](/column/45cabc00cf5463c621939c677aaf45da45558920.jpg)