新築と中古物件の並行検討層が増加している昨今。新築分譲価格の高止まりや、中古市場価格の上昇は、住宅購入検討層を迷い悩ませています。

一方、政府は2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、『省エネ』住宅推進のさまざまな施策を進めています。これらが建築コストなどの価格上昇の一因とも考えられますが、住宅性能の向上、快適で良質な住まいが増加していると捉えてみてはどうでしょうか。

立地や間取り、価格だけではない、 "住まい選びの基準"になりつつある『省エネ』。

今回は購入・リフォーム検討者が知っておきたい制度と税制・補助金の"いま"を2回に分けてご紹介します。

第1回は、『建築物の省エネ性能表示制度(2024(令和6)年4月施行)』と、『省エネ基準適合制度(2025(令和7)年4月施行)』についての概略。第2回は、最新の『住宅ローン減税』と『住宅省エネ2025キャンペーン』についてです。ぜひ、ご一読ください。

1."省エネ性能"を表示するとは?

『建築物の省エネ性能表示制度』とは、建物の販売や賃貸に際して、省エネ性能を広告などに表示する制度です。目的は、省エネ性能への関心を高め、高性能な建物の供給が促進される市場づくり。消費者側のメリットは、難しい専門用語も多くわかりにくい省エネ性能が比較しやすくなることです。

2024年4月1日以降に建築確認申請が行われた新築の住宅販売や賃貸では、新聞や雑誌、チラシ、パンフレット、インターネット広告に省エネ性能表示ラベルの記載が推奨されています。既に以下のような表示ラベルを広告でご覧になった方もいるでしょう。

図(1)建築物の省エネ性能表示ラベル例

表示ラベルでは建物の種類を"住宅(住戸)、住宅(住棟:集合住宅)、非住宅、複合建築物"の4つで分類。それぞれ表示ラベルの内容が異なり、図(1)は、住宅(住戸)の第三者評価を受けている場合の例です。

❶再生可能エネルギー設備の有無

❷エネルギー消費性能は全6段階の評価、数が増えるほど省エネ性能が高い(国が定めている省エネ基準から、どの程度消費エネルギーが削減できているかを判断する指標(BEI:一次エネルギー消費量の数値)を星マークで表示)

❸断熱性能は全7段階で性能の高さを評価(外皮性能基準である建物からの熱の逃げやすさを示すUA値と、冷房期の平均日射熱取得率を示すηAC(イータエーシー)値を、全国8つの地域区分に応じて等級で評価した低い方の等級の数字)

❹ZEH水準の達成度(エネルギー消費性能が星3つ、断熱性能が5以上で達成)

❺表示ラベルに該当する住戸の年間光熱費の目安金額(任意項目。住棟のラベルでは非表示)

❻ネット・ゼロ・エネルギー達成度(年間のエネルギー収支がゼロ以下で達成。第三者評価(BELS※)の場合のみ表示)

❼自己評価か、第三者評価(BELS)を受けているのかを表示

※BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)とは、一般社団法人住宅性能評価・表示協会等が第三者機関として建物の省エネ性能(燃費)を評価・認定する制度

省エネ性能ラベルが表示されるのは、"省エネ性能を建築時に評価している(新築)"場合と、"既存の設計図面などから比較的容易に省エネ性能が分かる(中古)"場合です。一律のルールで省エネ性能が広告物に記載されていると、標準以上の住宅性能か、A物件とB物件の性能はどこが違うのかなどが解りやすくなるというわけです。

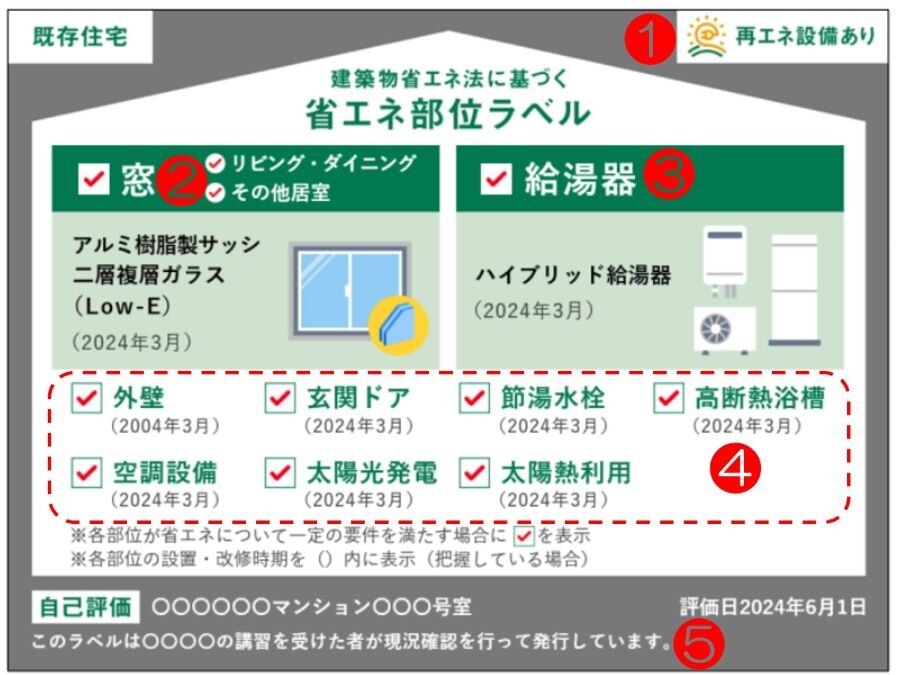

しかし、中古住宅は建築時に省エネ性能を評価していないと、"省エネ性能の把握が困難"な場合があります。これらを対象に、省エネ部位ラベルが設定されて、2024年11月から運用を開始しました。

図(2)既存住宅の省エネ部位ラベル例

省エネ部位ラベルは、必須項目に"窓(❷)と給湯器(❸)"があり、どちらかが要件を満たした場合に発行されます。また、設定された任意項目(❹)は、省エネ性能の向上に役立つ要件を満たした改修などを行った部位が表示されます。

❶再生可能エネルギー設備の有無

❷窓は、リビング・ダイニングの全ての窓にアルミ製のサッシや複層ガラスを採用するなどの要件を満たすことが必要で、その他居室はリビング・ダイニングと同仕様で表示可能

❸給湯器は、エコジョーズやエネファームなど5つの指定機器の設置で表示可能

❹任意項目は、断熱材の要件を満たした外壁、高断熱タイプの玄関ドア、エネルギー削減効果のある節湯水栓・高断熱浴槽・空調設備・太陽光発電・太陽熱利用の設置で表示可能

❺関係団体による講習等を受けた者が現況確認を行った場合に表示可能

省エネ性能表示ラベル、省エネ部位ラベルで確認できる性能の高い住宅に住むこととは、水道・光熱費の削減や、住戸内の温度差減少などの健康面、快適性がメリットに挙げられます。また、補助金や減税の対象となる場合があり、その内容は、次回の記事で解説します。

▶出典・画像元:国土交通省 建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表⽰制度

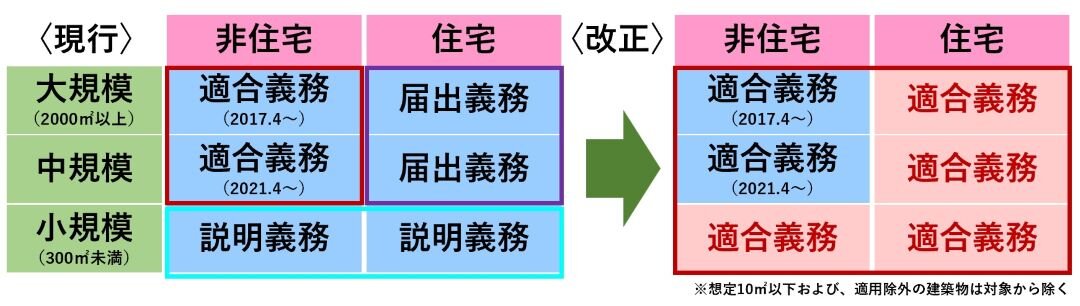

2."省エネ基準適合"の義務化とは?

『省エネ基準適合制度』は、建物の新築・増改築の際、省エネ性能の確保のために必要な構造や設備に関する基準(省エネ適合の基準)を満たしているか評価し、適合しなければ確認済証や検査済証が発行されない、つまり、着工することができない可能性があるということです。

2017(平成27)年公布の建築物省エネ法(正式名称「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」)に基づく制度で、これまでも幾度か改正されています。

2025年改正のポイントは、図(3)の通りです。

設計者・工務店向け通達資料を基とした図(3)を見ると、今回の改正でほぼすべての住宅は、建築確認取得の際に省エネ基準の適応性審査が義務付けられているとわかります。

では、 "省エネ基準"とは何か、それは、図(1)内の②、③にあたる『一次エネルギー消費性能』と『断熱性能』の2つが指標となっています。すべての住宅でそれぞれ等級4以上を満たすことが必要となりました。

▶出典元:国土交通省 家選びの基準変わります、住宅:建築物省エネ法

次に控えるZEH水準のクリア

住宅の規模や形に関わらず省エネ基準に適合することが求められる----。

しかし、これは通過点です。2021(令和3)年に閣議決定されたエネルギー基本計画等において、2030年度以降に新築される住宅は、ZEH水準の省エネ性能が確保されることを目指すとなっています。

今後、省エネ基準の等級などが見直され、段階的に引き上げられる...、ZEH水準がスタンダードになることは遠い未来の話ではないということです。

まとめ

住宅購入やリフォームの検討では、立地、間取り、価格だけでなく、住まいの省エネ性能チェックが当たり前の時代になってきた----。将来、省エネ性能の高い住宅は、資産としての価値になり得ると想像することもできるでしょう。

次回は、最新の『住宅ローン減税』と『住宅省エネ2025キャンペーン』についてご紹介します。ぜひ、参考にしてください。

高い水道・光熱費、快適性の低下など住まいにお悩みがあれば、住み替えやリフォームで『省エネ』住宅を検討してはいかがでしょうか。

不動産に関するお悩みやお困りごとは、『阪急阪神不動産』にぜひご相談ください。

※『省エネ性能ラベル』の表示は推奨となるため、各自治体・事業者によってラベルの表示方法が異なります。

※2025年3月3日時点の情報になり、今後内容が変更となる可能性がございます。

![[画像]](/column/a3d442739200e168633619e1cf97a3677cc2947b.jpg)

![[画像]](/column/0c8ce3761fd4cbe8c3ef3b6dcac710ce4d5c5b38.jpg)

![[画像]](/column/2a80bb721ae968e6bdaaf1d0666a026a05a4e53d.jpg)

![[画像]](/column/45cabc00cf5463c621939c677aaf45da45558920.jpg)

![[画像]](/column/28ab1d381b933dd12269cbcc2a36fdc2f59e2a9b.jpg)

![[画像]](/column/13735ef3710c317f629ee4935503dbc8625efed4.jpg)