近年、新築マンションの敷地内緑化の取り組みが活発化しています。その背景にあるのは、都市部を中心とした環境問題への対応です。2024年12月、国土交通省は「緑の基本方針(通称)」を公表しました。これは、都市緑地法に基づき、都市の環境保全と緑化の促進を国として一層推進していくためにどのように取り組むかを定めたものです。

今回の記事では、これからのマンションの"緑化の価値"に注目して解説をしていきます。

なぜ、都市部の緑化が環境問題となっているのか

都市部の緑化推進は、環境の改善という点でとても有効です。しかし、建物や道路が密集している都市では、緑地空間の確保が難しいという課題があります。

熱を蓄積しやすいコンクリートやアスファルトなどの人工物、建物や自動車などからの排熱と建物の高密度化など。これらが要因となり都市部の気温は上昇。これが、ヒートアイランド現象です。一方、地球温暖化とは、CO2などの温室効果ガスが主な原因。緑化推進は、共通する対策のひとつであり、その重要性は今後も増していくはずです。

緑化推進のための義務付け

国や地方公共団体は、地球温暖化やヒートアイランド現象の対策を目的として、緑化を義務付けるさまざまな制度を設けています。地方公共団体ごとに定めている制度の対象は、新築の建築物だけでなく増・改築も含まれるケースが見受けられます。

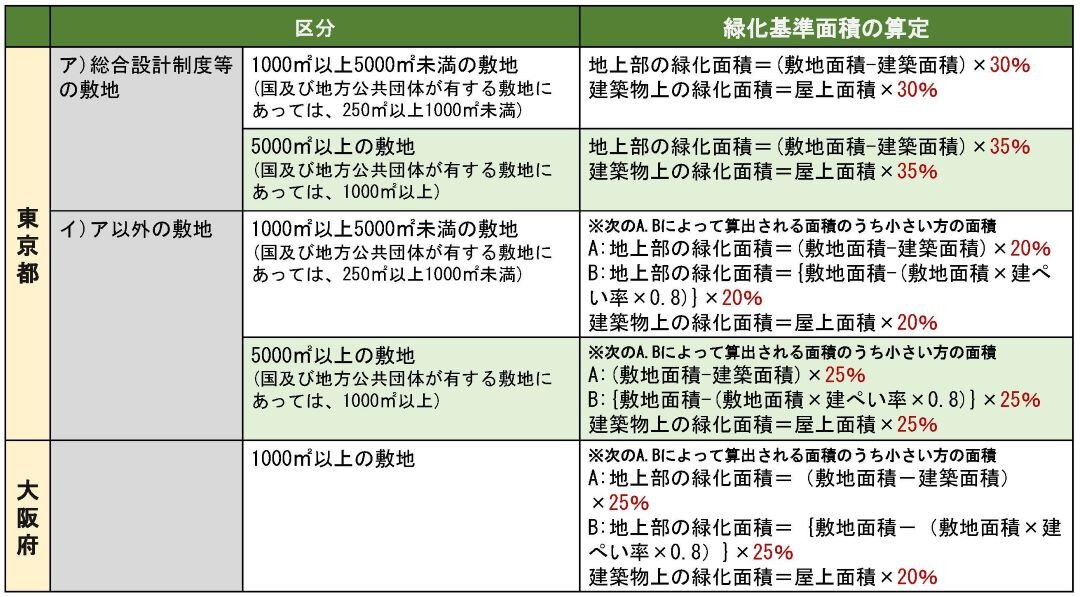

東京都と大阪府の制度内容から、新築の建築物の地上部と建築物上の緑化基準面積の算定を一例として抜粋しました。

緑化義務対象の案件は、上記の図に記載した地上部と建築物上の緑化だけでなく、建物の接道部に対しても基準が設けられていたり、具体的な樹木の本数・種類・大きさなども定められた基準に対応し緑化を施さなければならないこともあります(案件によって異なる)。

緑化は、環境問題対策として有効とされているだけではありません。

・都市景観の向上: 緑地は街並みに調和し、視覚的な快適性を提供する

・生物多様性の保全: 緑地は昆虫や鳥類の生息環境を提供し、都市の生態系を維持する

・防災機能: 緑地は雨水の浸透を促し、都市型水害の軽減に寄与する

上記、3つの点でも期待は大きく、そのため緑地義務では、建築物の規模や建てられる場所によって、さまざまな基準が設けられています。

▶引用元(一部抜粋、詳細は各ホームページでご確認ください)

東京都環境局/緑化計画書制度:緑化計画書の届出

大阪府/建築物の敷地等における緑化を促進する制度

進むマンションの緑化

国土交通省による2023(令和5)年の調査で、屋上緑化は東京ドーム(※)約3個分の約15.7ha、壁面緑化は約5.0haが新たに施工されています。同調査が開始された2000(平成12)年からの24年間で屋上緑化は約615ha、壁面緑化は約125haの施工実績となりました。企業や地方公共団体による緑化の取り組みは前進を続けているといえるでしょう。

従来、マンションのランドスケープ(緑地・景観など)は、エントランス周りと外構部、中庭などに施される植栽が一般的なイメージだったと思います。ここまでご紹介したとおり、マンションの緑化も例外ではなく、都市部を中心に地上と建物の両面から推進することが責務となっています。マンションで増加傾向にある建物の緑化を見ていきましょう。

※東京ドーム:約4.7ha

▶出典元:国土交通省/2023(令和5)年:全国屋上・壁面緑化施工実績調査の結果

屋上と壁面、2種類の建物緑化の特性

建物の緑化は、大きく分けて屋上と壁面の2種類があります。それぞれの特性として、屋上緑化は環境負荷の軽減や生態系の維持に優れ、壁面緑化は景観向上や建物保護に効果的とされています。異なる特性を活かすことで、環境保全と緑化推進への貢献が考えられているのです。

【屋上緑化とは】

建物屋上に芝生や植物を植えて、公園のような空間が創造できる屋上緑化。その最大の特徴が、ヒートアイランド現象を軽減する気温上昇の抑止効果です。

植物の蒸散作用という水分を放散して快適な湿度に整える力。これにより、夏は気化して熱を奪うことで気温上昇を抑え、冬は熱を放出して気温の低下を防ぎます。加えて、植物と土壌が断熱層となって、断熱性能を高めています。建物のエネルギー効率が向上し、冬の暖房費や夏の冷房費の削減、いわゆる省エネ効果を見込むことができるのです。

ほかに、昆虫や鳥類に生息環境を提供し生物多様性を促進する、雨水の吸収・蒸発を促し都市型水害を抑制するといったことが特徴として挙げられます。

【壁面緑化とは】

建物外壁を植物で覆って、美観、視覚的インパクトなど景観の向上をもたらす壁面緑化。ワイヤーなどに這わせるツル性の植物やプランターなどの活用で、小スペースの緑化も可能なため、人々が注目するアーティスティックなデザインにすることもできます。視覚的な点での美しさや涼しさによる快適性。心理的なリラックス効果などが魅力といえるでしょう。

その特徴で省エネ効果などの明言はできませんが、植物での建物外壁保護は、紫外線や酸性雨による劣化を抑制し、音を吸収して騒音を軽減するなどの利点が挙げられています。

形として目に見える環境への配慮という点で、社会的評価も得やすいといえるでしょう。

生物多様性とマンション

マンションの外構部や中庭の緑化は、住民の快適性向上だけでなく、都市の生態系保全にも貢献します。例えば、地域固有の植物を導入することで、生物多様性を考慮した緑化が可能になります。また、都市の緑化推進においては、自生種の活用が重要視されており、これにより都市の生態系がより豊かになります。

屋上と壁面の緑化も、都市の生物多様性を促進する重要な手法です。マンションの屋上に設けたビオトープに昆虫や鳥類が生息できる環境を整えて、壁面は移動する昆虫や鳥類のためのエコロジカルネットワークとなれば、都市の生態系が強化されるだけでなく、住民にとっては、生物との共生を身近に感じられる場所となるでしょう。

防災機能への期待と管理という課題

防災機能の役割も担う屋上緑化。植物と土壌が雨水を一時的に蓄えることで、急激な排水量増加を防ぐことができるため、近年、増加している都市型水害の抑制に役立つことが期待されています。

しかし、屋上に設ける防水層の劣化などは雨漏りの原因となるため、定期的な点検及び維持管理が重要です。また、屋上は直射日光を受けるため土壌が乾燥しやすく、水やりや剪定といった植物の管理も必要となります。

屋上と壁面の緑化は、メンテナンスの人材やコスト、維持管理の難しさといった課題が挙げられています。従来の管理規約でも緑化施設の維持保全は義務付けられていますが、長期修繕計画に植栽に関する予算が組み込まれていないことなどが、根本的な問題とも考えられています。今後は、持続可能な建物緑化のために管理規約の見直しや、維持管理の体制強化が求められていくといえるでしょう。

まとめ

新築マンションの購入を検討する際、10年、20年先の価値を考えることはあるでしょうか。

一般的には、築年数が経過するほどマンションの価値は下がります。しかし、ヴィンテージマンションなどのように"歳月を経て、より価値が高まった"といわれるマンションも存在しています。これらのマンションは、立地条件に左右されていることは否めませんが、建物の外観やエントランスなどの共用部、ランドスケープといった外形的な側面が価値に影響するという見方は周知のことといってもよいでしょう。

特に建物緑化は、環境問題への具体的な対策として今後ますます重要性を増していくと考えられます。10年、20年先の "緑化の価値"が持続可能かという観点も注目していくことが大切だといえるのではないでしょうか。

不動産に関するお悩みやお困りごとは、『阪急阪神不動産』にぜひご相談ください。

※2025年7月1日時点の情報になり、今後内容が変更となる可能性がございます。

![[画像]](/column/d2234906d31309eb539c8d87e3a4c4495891b8f4.jpg)

![[画像]](/column/0c8ce3761fd4cbe8c3ef3b6dcac710ce4d5c5b38.jpg)

![[画像]](/column/2a80bb721ae968e6bdaaf1d0666a026a05a4e53d.jpg)

![[画像]](/column/45cabc00cf5463c621939c677aaf45da45558920.jpg)