今回は、不動産の契約の前に必ず確認することになる"重要事項説明書"の解説です。

"重要事項説明書"は、不動産を購入する方が行うさまざまな手続きの中でも、安全な取引と取引後のトラブルを防止するための、とても重要な書面となります。

重要事項説明の場では、書面に記載された購入物件と売買契約の諸条件について、大切で細かな事項が説明されます。不動産を取得する最終段階の手続きであり、購入後に後悔しないためにも、"重要事項説明書"はきちんと確認しなければなりません。

しかし、確認事項が列記された書面は専門用語も多く、戸惑う方もいるはずです。どんな点に注意をすればよいのか、ここで予習しておきましょう。

重要事項説明書とは?基本を理解しましょう

重要事項説明書とは、契約前に購入物件の登記簿上の内容や法令による制限、支払い・違約金などの取引条件をまとめた書類です。不動産の売買契約を結ぶ前に、宅地建物取引士(宅建士)により重要事項説明書を説明することは法律で義務付けられています。

買主(購入者)にとって、不動産の取引は人生にも影響する大きな金額が動きます。売主と買主の間で結ぶ売買契約書とは別ものですが、不動産取引の知識が少ない一般消費者(買主)を保護するために、宅地建物取引業者に義務付けられた情報開示の場だといえます。

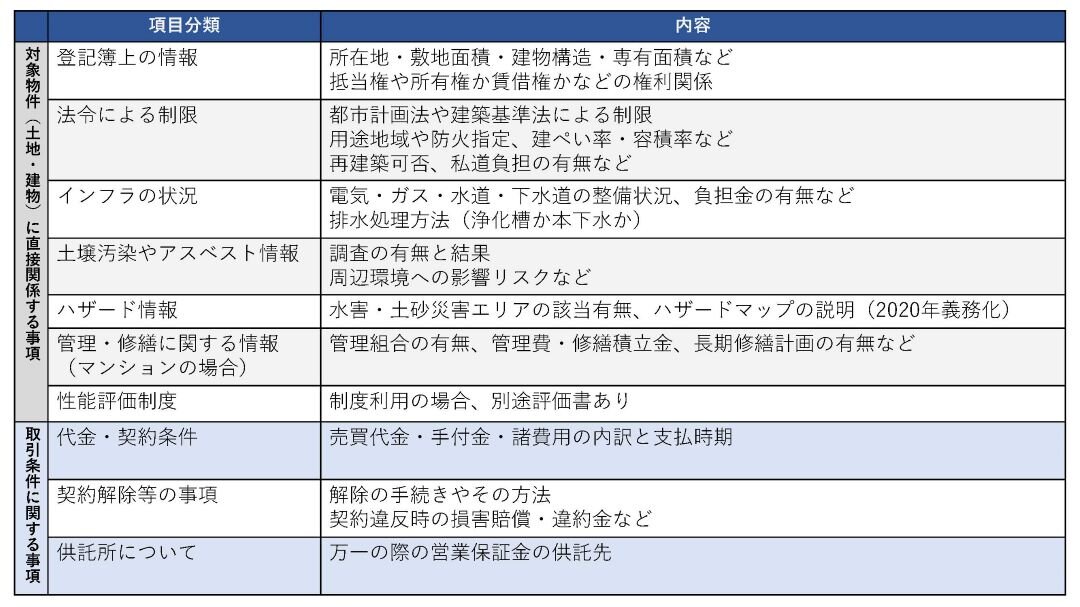

開示される情報は、法令(宅地建物取引業法第35条およびその関連法令)で定められており、 "対象物件(土地・建物)に直接関係する事項"と"取引条件に関する事項"の2つに分かれています。

重要事項説明書の記載項目とは?

▶引用元(詳細は以下ホームページでご確認ください)

宅地建物取引業法第35条第1項関係重要事項説明 - 国土交通省

記載項目のここをチェック!

ここでは、先の重要事項説明書の記載項目で、特にチェックしておきたい内容をピックアップしてご紹介します。

【登記簿上の情報】

・マンションの場合、所有する住戸は登記簿上では内法(うちのり)、パンフレットなどに記載される専有面積は壁芯(へきしん)です。両方の面積を確認しておきましょう。

内法と壁芯の面積差は測り方による違いで、 "壁の厚み"が影響します。概ね5%~10%程度の違いが生じるといわれています。

通常、広告上では壁芯が用いられますが、実際の居住空間は内法の面積となり、固定資産税評価額の算出時にも適用されます。例えば、広告で90㎡の記載があった場合、実際は81㎡~86㎡前後の居住空間だと考えられます。

・抵当権の記載があった場合、抹消の手続きが完了しているかを必ず確認します。

【法令による制限】

・対象不動産の土地に建てられる建物の高さや床面積などに関する法令による制限を確認します。例えば、私道は通行を妨げる行為ができないため建ぺい率・容積率の計算に含むことができません。さらに、私道にしか接していない土地で、接する私道が特定行政庁による位置指定を受けていないと、建物が建てられない場合もあります。

・購入物件が存在する地域の用途地域は何か、その地域にはどんな用途の建物が建てられるのかを確認しておくことで周辺の環境も理解しやすくなります。不動産購入の検討時にも知っておくとよい情報です。以下のサイトを参考にチェックしておくとよいでしょう。

▶参照元:みらいに向けたまちづくりのためー国土交通省

・インターネットなどの広告物に再建築不可の記載がある土地は、建物を取り壊しても再建築できないことがあり、将来的な建て替えや資産価値に影響することがあるため注意が必要です。

【管理・修繕に関する情報】

・中古マンション購入の場合、売主が管理費や修繕積立金、固定資産税などを滞納していないかを確認し、滞納がある場合は対応の確認が必要です。また、大規模修繕計画をチェックし、大規模修繕の実施時期、一時金発生の有無や修繕積立金の不足がないか(修繕積立金変更の可能性があるため)も見ておきたいポイントです。

・管理規約では、ペットの制限などこれからの暮らしで遵守しなければならないルールを確認。

・駐車場や駐輪場などの使用細則がある場合、駐車可能な車のサイズ、利用者を決める方法や、月額利用料などもチェックしておきましょう。

【代金・契約条件】

・売買価額の内訳やそれぞれの金額を確認し、宅地建物取引業者が売主となる契約で、買主が支払う手付金が一定額を超える場合、保全措置が必要となります。保全方法などが記載されているかをチェックします。

【契約解除等の事項】

・何らかの理由で契約を解除する場合、支払った手付金の解除がどのようになるのかを確認します。概ね、買主側事由の場合は手付金を放棄、売主側事由の場合は手付金の倍返しで契約の解除が可能とされています。

・売主が期日までに建物を引き渡さない、買主が期日までに代金を支払わないなどの事象では、相手方に対して相当の期間を定めて催告を行い、それでも履行されない場合に契約違反の扱いとなります。契約の解除とともに違約金(売買代金の2割以内)を請求できる場合が多いため契約内容の確認をしておきましょう。

また、新築マンションの場合には、オプションで契約した内容があれば、その取扱いがどのようになるかも確認しておきましょう。

・買主が融資の申し込み手続きを行わなかったり、故意に融資の承認を妨げたりせず、住宅ローンが借りられなくなった場合、違約金などの発生なしで契約を解除できるという特約があります。記載がない場合には、その理由を確認しておきましょう。

【供託所について】

供託所とは、主に取引の安全性確保や債権者・消費者の保護を目的に、供託金や証書を預けるための法務局に設置されている機関です。万が一、売主や建築会社が倒産したなどの場合、供託金の還付や保険金の支払いを受けることができます。そのための措置が明示されているかを確認します。

重要事項説明書の確認タイミングは?

重要事項説明は、売買契約の直前になることがあります。しかし、ここまでご紹介したとおり、記載項目は多岐に渡り、説明だけでは理解が難しかったり、疑問があっても質問しにくかったりということも考えられます。不動産会社に依頼し、事前に重要事項説明書のコピーを受け取ることは可能です。しっかりと読み込んで、重要事項説明の場では、疑問点を解消してから売買契約に進みましょう。

宅建士の説明を受けても疑問点が解消されない場合には、売買契約のサインを保留しても問題ありません。納得してからサインすることが大切です。

まとめ

近年ではデジタル化が進み、重要事項説明をスマホやタブレットで受けることが法律上でも認められています。遠方からの購入で、交通費も少額ではないという方にとっては便利な仕組みです。しかし、スマホやタブレットでは閲覧がしにくい、ネット環境に問題があり聞き逃しやすいといった事象がないわけではありません。そうした場合は、対面で直接の説明を受けることを検討しましょう。

重要事項説明書は、不動産の購入という大きな決断をする買主(購入者)を守る"盾(タテ)"のようなもの。場合によっては、重要事項説明書に記載のない疑問が出ることもあるでしょう。例えば、向いや隣りに高い建物が建つ計画はないか、飛行機のルートで騒音は出ないか、近隣に工場があるがどういった種類の業種かなど、気になる事を最終確認する場と考えましょう。分からないことは決断する前にプロ(不動産会社)に相談するのが安心です。

不動産に関するお悩みやお困りごとは、『阪急阪神不動産』にぜひご相談ください。

※2025年7月30日時点の情報になり、今後内容が変更となる可能性がございます。

![[画像]](/column/dabc747bff824adc584e24b7fa76c7bd02c2426e.jpg)

![[画像]](/column/0c8ce3761fd4cbe8c3ef3b6dcac710ce4d5c5b38.jpg)

![[画像]](/column/2a80bb721ae968e6bdaaf1d0666a026a05a4e53d.jpg)

![[画像]](/column/45cabc00cf5463c621939c677aaf45da45558920.jpg)